Columna aparecida en Clarin, 15-4-21

El escenario en el que se lanzan las nuevas restricciones a la actividad y la circulación de las personas es extremadamente complejo. Su conjunción con la lenta vacunación y la persistencia de alta inflación, hacen difícil ser optimistas en la materia.

A todo ello se suman las pujas internas en el gobierno que han venido frenando el ímpetu que parecía tener el tándem Alberto Fernández y Martín Guzmán en el verano 2019/2020.

Cuando finalizó 2020 podía imaginarse que el nuevo año tenía rasgos promisorios. Una parte de quienes habían perdido sus trabajos y sus ingresos volvía a la actividad, algunos sectores se aproximaban a los valores previos a la pandemia, el Gobierno había elaborado un presupuesto que esperaba compatibilizar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para un pronto acuerdo.

En síntesis, se esperaba un rebote significativo de la golpeada economía argentina. Sin embargo, como decía el Dante, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

¿Cómo llegamos hasta aquí, pandemia incluida? A menos que creamos que hasta la pandemia teníamos una economía y un mercado laboral florecientes, es bueno mirar hacia atrás.

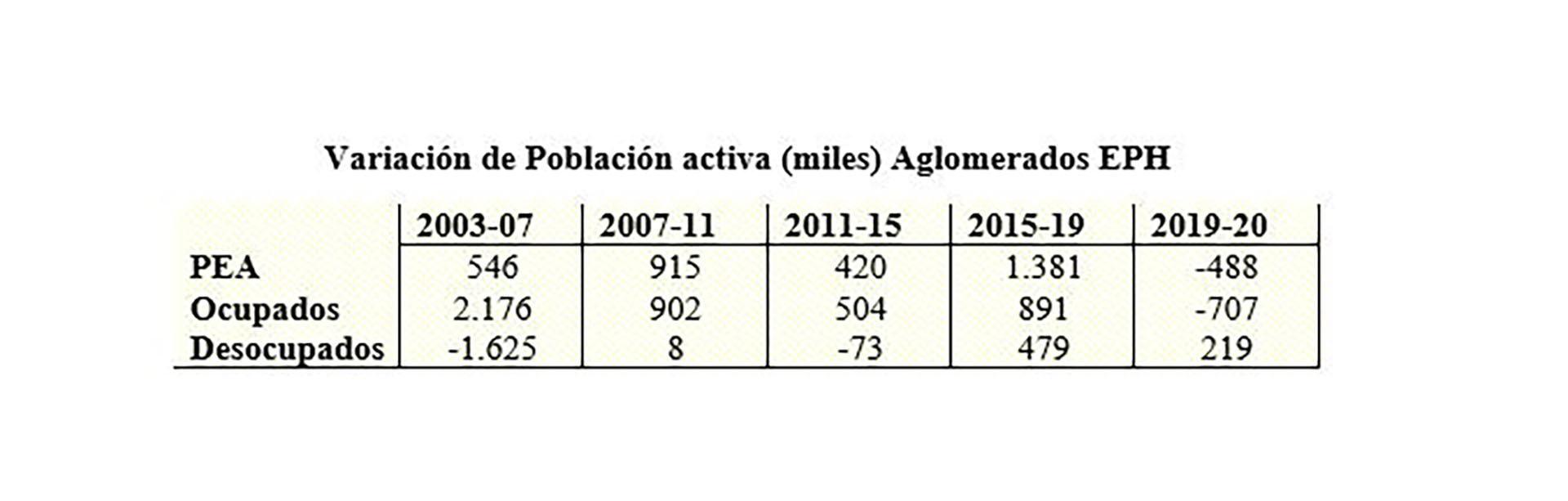

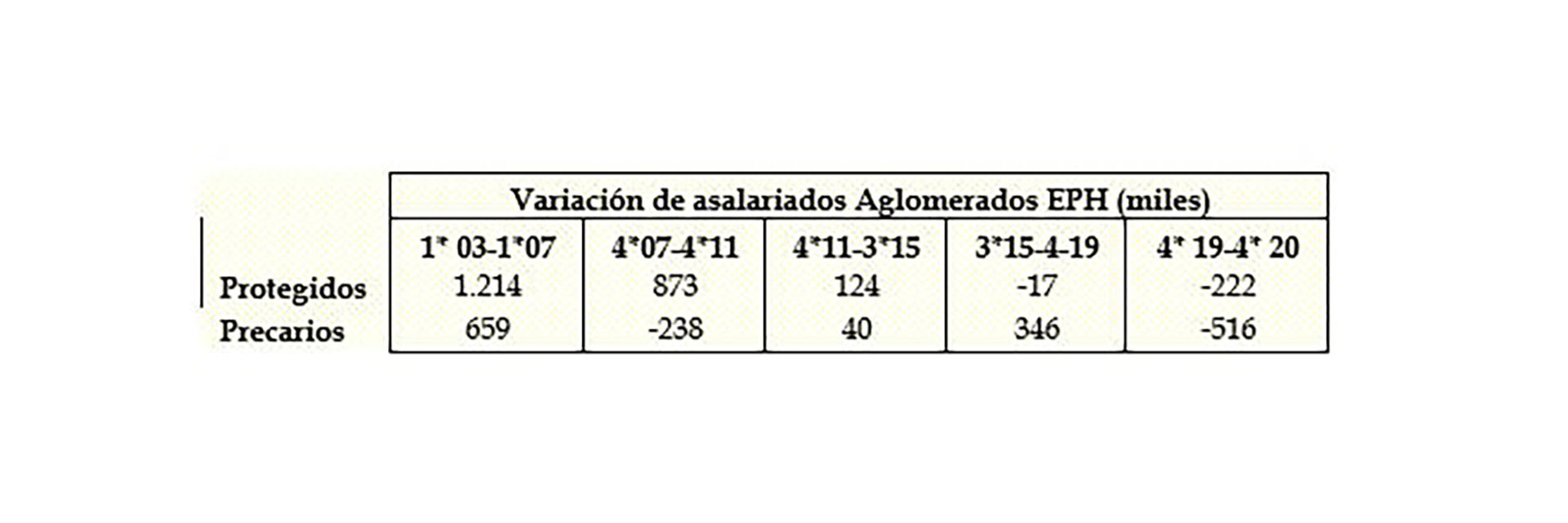

Las cifras son elocuentes. En el gobierno de Néstor Kirchner, el número de ocupados se incrementó en 2,2 millones. En cada uno de los dos mandatos de Cristina F. de Kirchner cada vez menos: 900 mil y 500 mil nuevos ocupados. Durante el gobierno de M. Macri la ocupación aumentó en 900 mil, pero también creció el desempleo en casi medio millón y la suba fue en base al empleo asalariado precario y a los no asalariados. O sea, hubo aumento del empleo, pero de baja calidad.

A continuación, pandemia y cuarentena mediante, en 2020 se perdieron 700 mil empleos (un millón si se expande a todo el país) y los desocupados aumentaron en 200.000.

El mejoramiento de las transferencias directas preexistentes, la preservación de los empleos protegidos (incluyendo los subsidios a empresas) y el necesario aunque limitado IFE, significaron una protección que, sin embargo, no llegó a una amplia franja social: los bien o mal calificados como sectores medios.

Ellos cargaron con buena parte del impacto de la pandemia y la cuarentena, incluyendo el cierre de sus pequeños negocios o actividades autónomas. Esa es la base social y económica de quienes expresan mayor resistencia a las nuevas medidas.

¿Hay luz en el túnel? La respuesta depende de varias cuestiones. Por un lado, de comprender realmente la naturaleza de la crisis y de las dificultades que arrastra la economía.

Tan erróneo, y poco útil, es atribuir la profundidad de la crisis a la pandemia como afirmar que todos los males se iniciaron en diciembre de 2015. Los datos y su correcta lectura indican que así no se explican las limitaciones derivadas del sector externo, las necesidades de financiamiento para nuestro persistente déficit fiscal, la ausencia de dinámica en la creación de empleo, en especial el de buena calidad.

Ninguna de estas cosas empezó con la pandemia ni con el fracaso económico del gobierno de Cambiemos, aunque una y otro ayudaron a profundizar los problemas.

De manera que un paso decisivo es identificar bien lo que hay que resolver. Por ejemplo, el candidato Fernández decía que los intereses pagados por las Leliqs eran una atrocidad y su cuantía sería en su gobierno destinada a satisfacer las necesidades de los jubilados.

Sin embargo, ni una ni otra cosa pudieron materializarse, porque ni el financiamiento fiscal ni el sistema previsional derivan de la buena o mala voluntad del gobierno de turno.

Otro elemento crucial es la gestión oficial de la crisis. Al asumir, el nuevo gobierno pareció orientado a ordenar la economía (“el ajuste previsional de la ley Macri es impagable”) y arreglar la deuda externa con los privados y con el FMI. Con demoras se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos y se elaboró un presupuesto con pautas y metas alejadas del dispendio.

Pero las previsiones para este año están severamente cuestionadas, pues el kirchnerismo se opone al necesario ajuste de las tarifas para achicar en algo el déficit, La situación luce contradictoria. El apriete inicial (percibido también por los estatales) y su expresión en el Presupuesto 2021, constituyen un esquema con sabor amargo: el ajuste de las cuentas públicas. Las posturas. contrarias al ministro Guzmán suenan -así- más progresistas.

Sin embargo, la historia reciente (y no tanto) del país indica que para construir una sociedad más equitativa y sustentable hacen falta; equilibrio fiscal; reconstrucción productiva; una estrategia de crecimiento; pautas que aseguren el aumento de la inversión productiva desde los bajísimos niveles a los que ha llegado; acuerdos de largo aliento para planificar la recuperación de los ingresos reales, y como correlato contención de la inflación.

La gravedad de datos sociales como los de la pobreza no debe generar confusión: la distribución es la contracara del proceso productivo. La redistribución (sea vía subsidios u otras transferencias) no puede autosostenerse si no es en el marco de la generación de riqueza.

La estrategia económica presidencial, aunque difusa, se propuso una dirección correcta. Pero dentro de las filas oficiales hay quienes la boicotean, quizás con el interés mezquino de que en lo inmediato puede mejorar su perfomance electoral. Esa postura expresa una falacia.

Sus exponentes aparecen como progresistas, pero son lo contrario pues empujan a más inflación y a un desajuste cambiario. Desde dentro del gobierno y de la sociedad en su conjunto sería importante que tomemos conciencia de ello

.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/TJIBHVKPBBF43KK7BRX53AVIE4.JPG)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/D53QWEEMM5B3HLO7IENQWRJNMI.jpg)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UL6AYZP7PRF3LCHXA7GJ4RZTQ4.jpg)